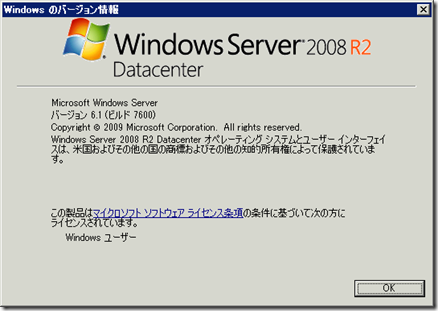

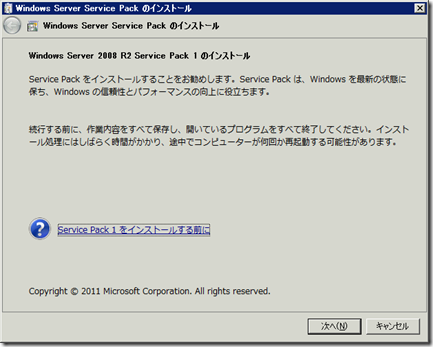

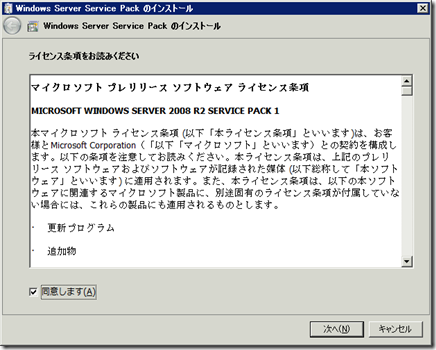

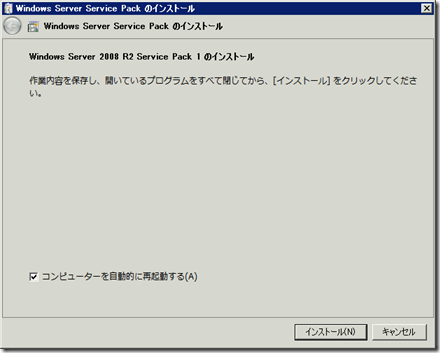

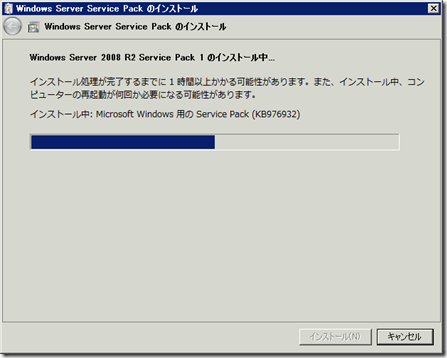

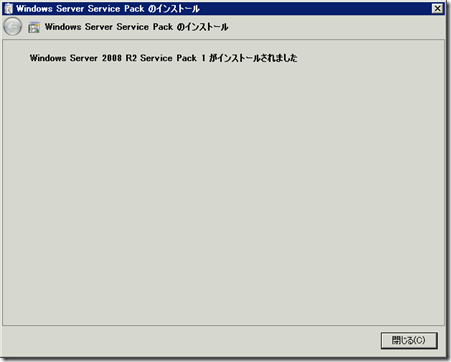

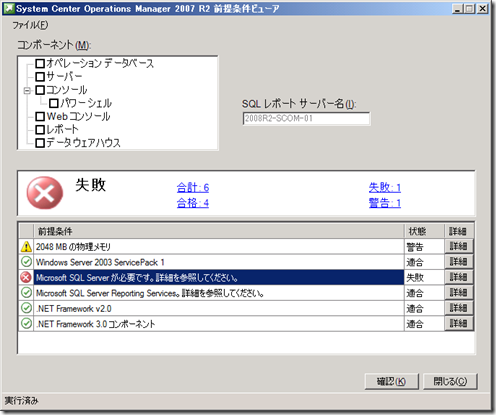

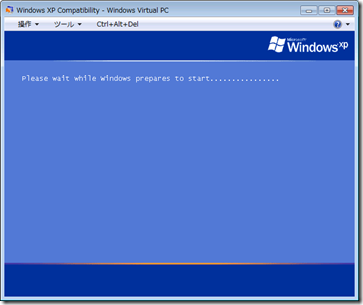

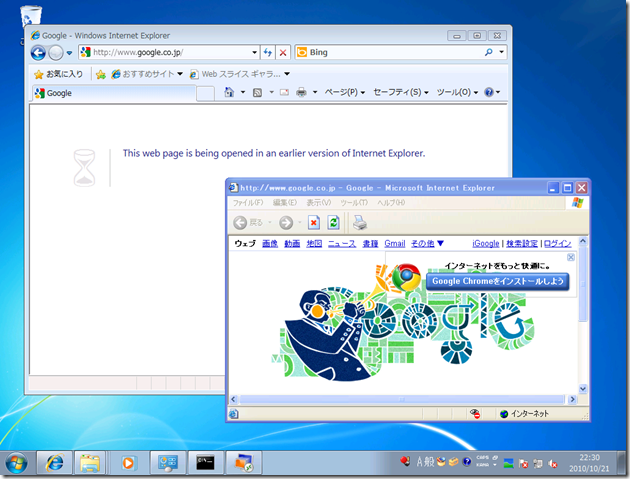

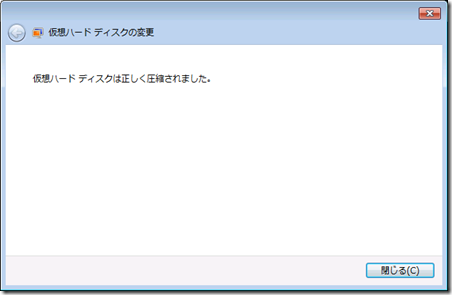

Winodws Server 2008 R2 SP1 RC のインストールが終わったので Hyper- マネージャーを少し触っています。

Windows Server 2008 R2 SP1 RC の評価ガイドは以下からダウンロードできるのですが現状は Beta の内容がベースになっているようで、RC での変更点は記載されていないようでした。

Windows Server 2008 R2 SP1 RC Reviewer’s Guide

Download Windows Server 2008 R2 Technical Whitepaper

■ RTM / Beta / RC の Hyper-V マネージャーの表示内容の比較

Hyper-V マネージャーは RTM / Beta / RC で設定できる内容や表示内容に変更があります。

それぞれを比較していきたいと思います。

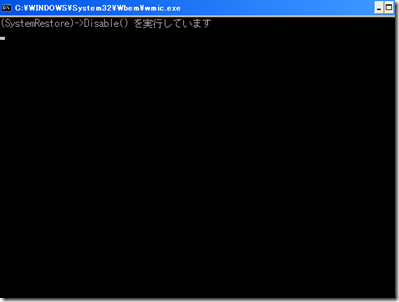

SP1 Beta / RC で起動した仮想マシンですが、構成ファイルに SP1 特有の定義が入るためエクスポートしても RTM にインポートできなくなりますのでご注意ください。

# エクスポート前やエクスポート後の構成ファイルを手で書き換えればインポートできるかもしれませんが…。

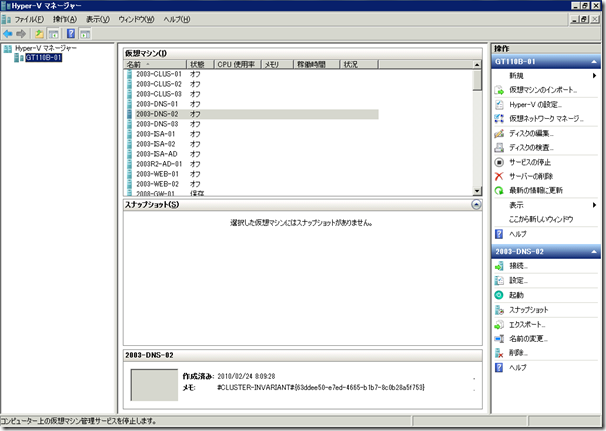

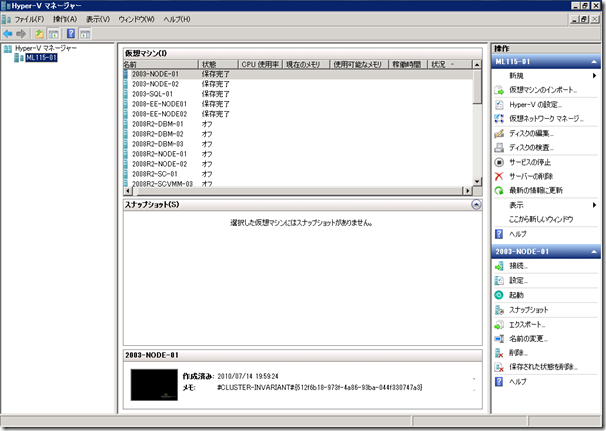

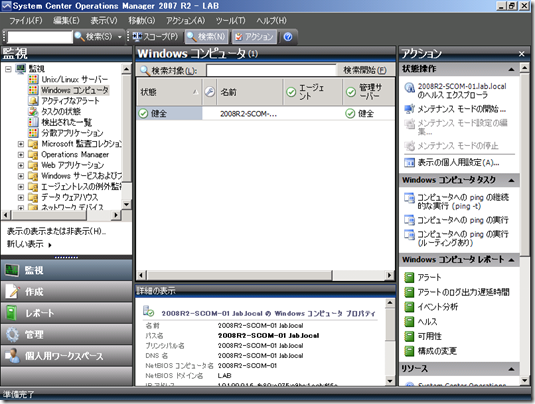

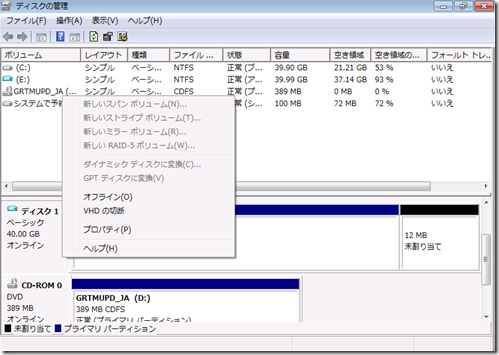

■仮想マシンの一覧画面

SP 1 では Dynamic Memory の機能が追加されています。

SP1 以降では、仮想マシンの一覧画面が Dynamic Memory に対応した表示になっています。

Beta では、[現在のメモリ] [使用可能なメモリ] という表示だったものが、SP1 Beta では、[Assgined Memory] [Memory Demand] [Memory Status] という表示になっています。

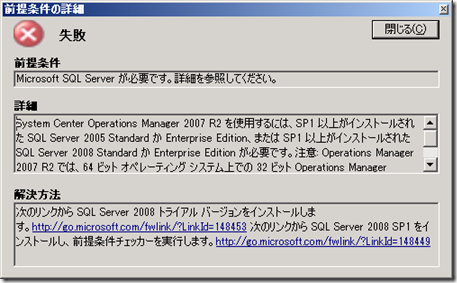

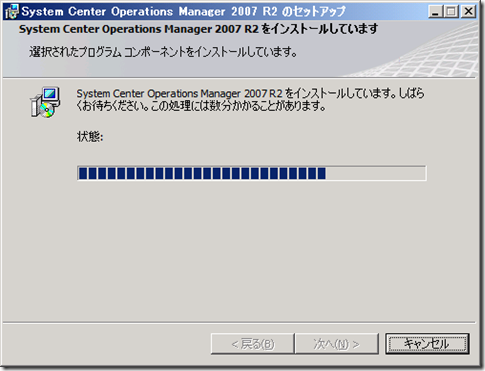

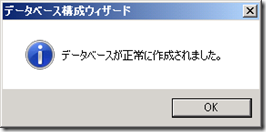

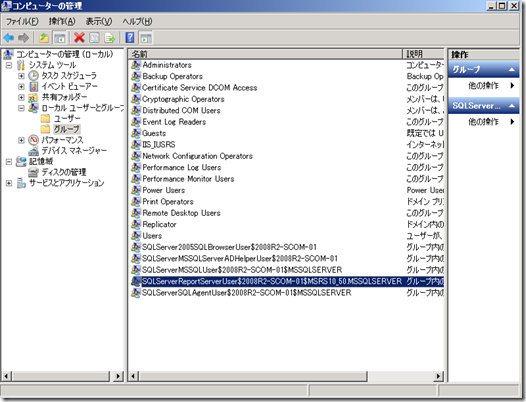

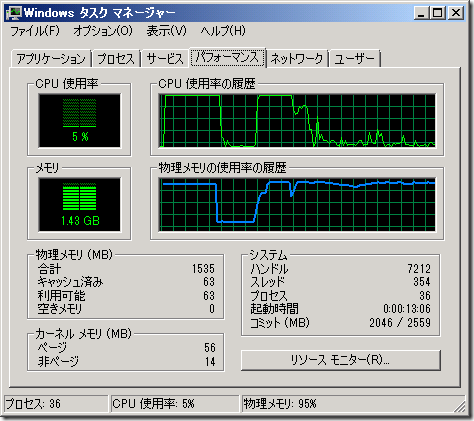

Beta では、[現在のメモリ] に、仮想マシンに割り当てらている物理メモリ、[使用可能なメモリ] に [(現在のメモリ – 仮想マシンのコミットチャージ) / 現在のメモリ] の値が表示されています。 ![]()

Dynamic Memory で仮想マシンにメモリが割り当てられる場合は、使用可能めなメモリがマイナスを示すことはありませんが、メモリが割り当てられなくなり、コミットチャージが割り当てられている物理メモリを超えた場合、この値はマイナスになります。 ![]()

上の画像は使用可能なメモリがマイナスとなっているときの仮想マシンの状態になります。

# Dynamic Memory はスタートアップ RAM が 1024 MB、最大 RAM が 1536 MB で設定しています。

[コミット (MB)] が 2046 MB になっていますが、[現在のメモリ] は 1536 MB になっています。

そのため、[(1536 ? 2046) / 1536 = ?0.33203125 = ?33%] となります。

仮想マシンに割り当てられているメモリが足りていないということですね。

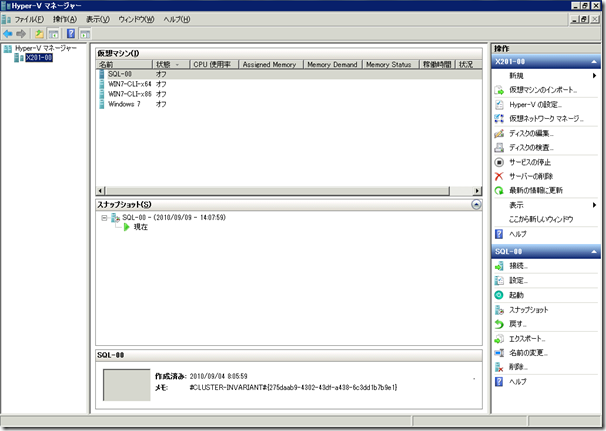

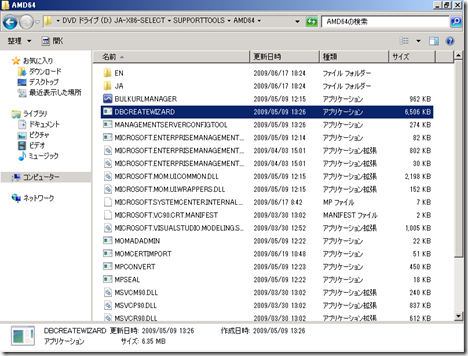

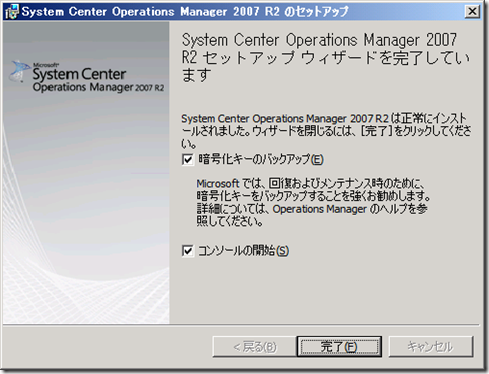

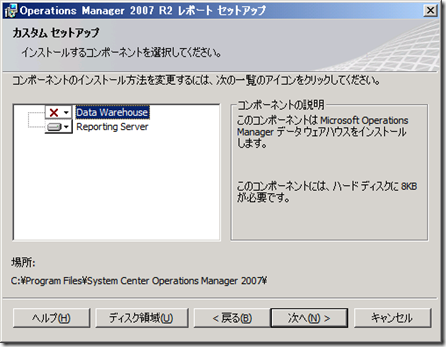

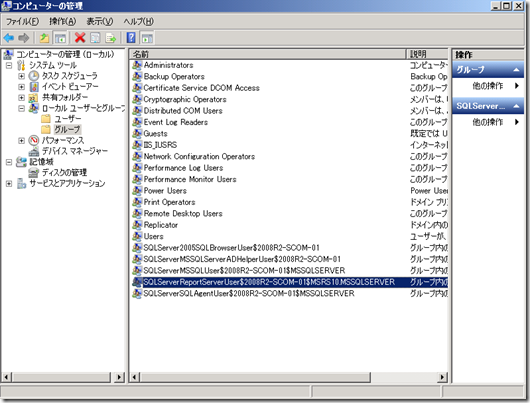

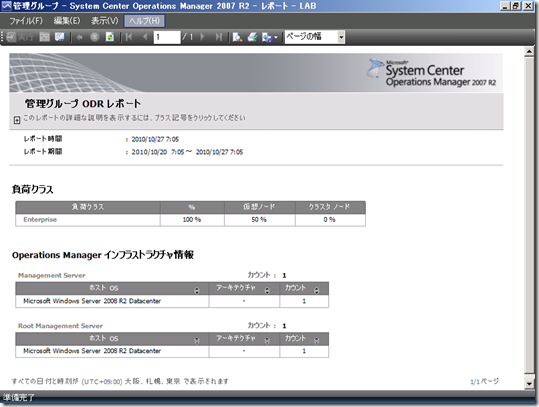

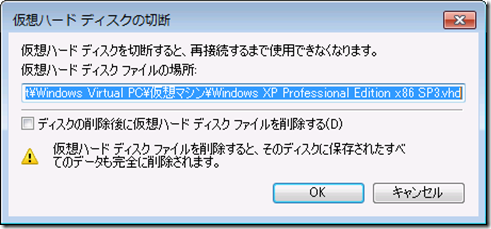

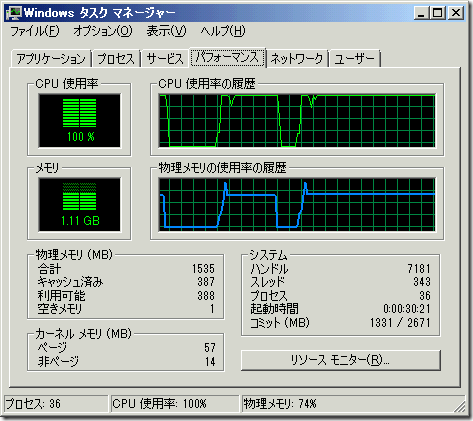

SP1 RC だと、[Assgined Memory] [Memory Demand] [Memory Status] の 3 項目に表示が変更がされています。 ![]()

- [Assgined Memory] は Beta の [現在のメモリ] に相当します。仮想マシンに割り当てられているメモリが表示されます。

- [Memory Demand] は、仮想マシンのコミットチャージの値が表示されます。

- [Memory Status] は、[OK] [Low] [Warning] のいずれかが表示されます。

Beta の [使用可能なメモリ] に相当するのは、[Memory Demand] と [Memory Status] に分けられたようです。

仮想マシンのコミットチャージが [Memory Demand] に表示され、[Assigned Memory] と [Memory Demand] の比較が [Memory Status] に表示されます。

[Assigned Memory] と [Memory Demand] の値に差がある (メモリに余裕がある) 場合は、[OK] が表示されます。 ![]()

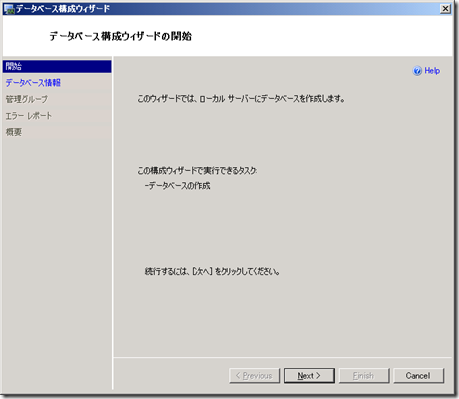

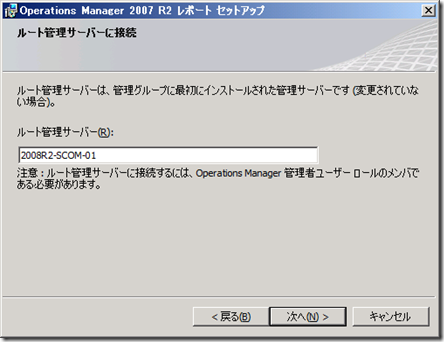

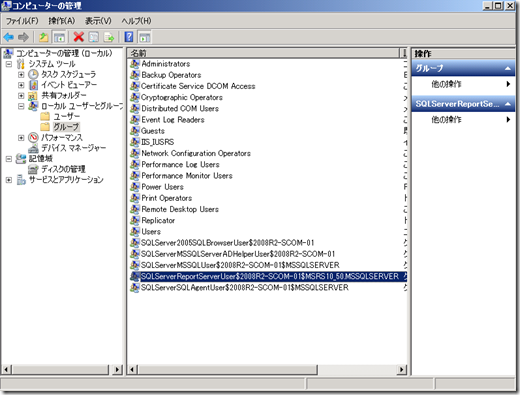

[Assigned Memory] と [Memory Demand] の値に差がな少ない (メモリに余裕が少ない) 場合は、[Low] が表示されます。

具体的にどれくらいの値になると [Low] になるかが記載されているドキュメントは見つからなかったのですが、割合が 86% ぐらいになると Low にはなるようでした。

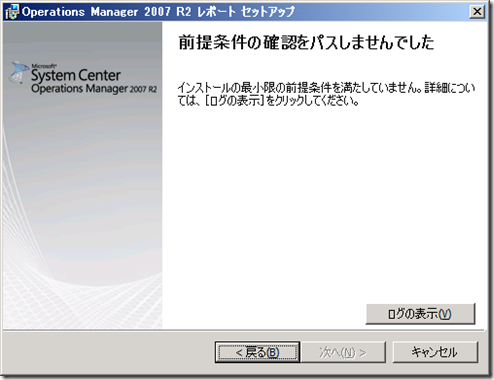

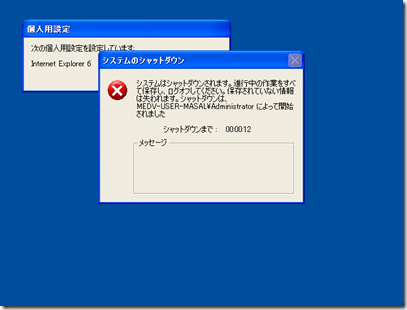

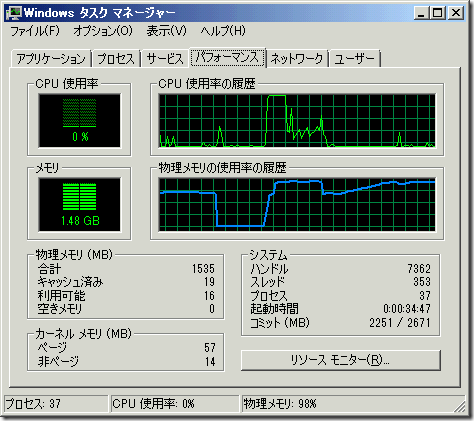

[Memory Demand] が [Assgined Memory] を超えた (メモリに余裕がない) 場合は、[Warning] となります。 ![]()

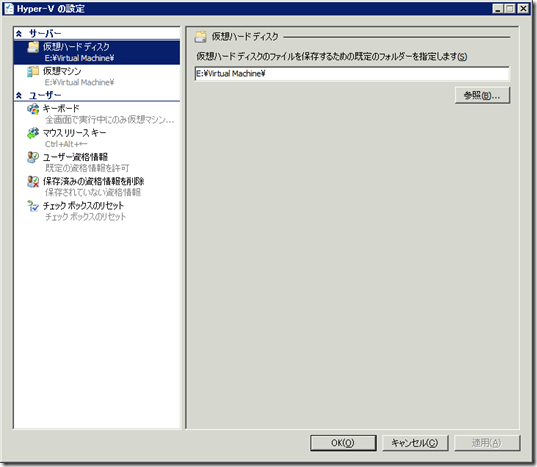

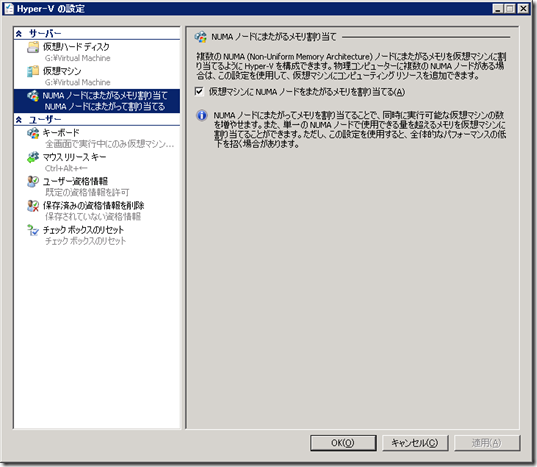

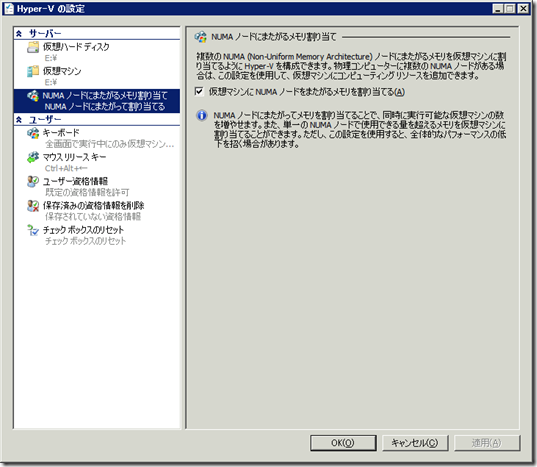

■Hyper-V の設定

NUMA アーキテクチャが使われている環境では、NUMA ノード内のメモリに当てはまる範囲で、仮想マシンのメモリを設定するのがベストプラクティスとなっています。

# NUMA ノード内に当てはまらないメモリを割り当てた場合、パフォーマンスが低下することがあります。

Hyper-V のパフォーマンスおよび容量の要件

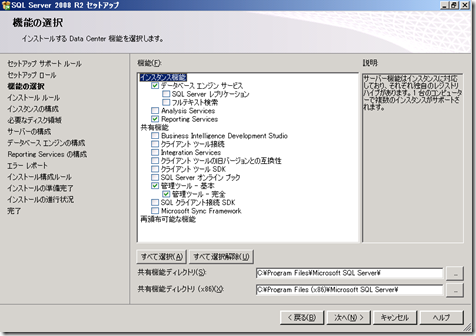

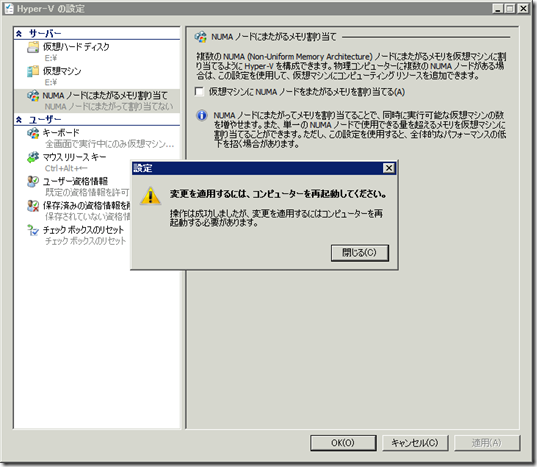

SP1 では、[Hyper-V の設定] の設定が追加されています。

SP1 では、[NUMA ノードにまたがるメモリ割り当て] という設定が追加されています。

デフォルトでは、[仮想マシンに NUMA ノードをまたがるメモリを割り当てる] が有効に設定されています。

この設定ですが変更をすると再起動が必要となりますので、稼働中は変更することができないので注意が必要です。

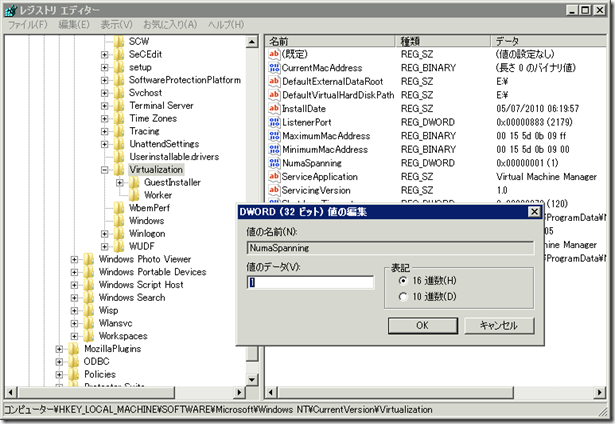

この設定ですがレジストリに格納がされています。

[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionVirtualizationNumaSpanning]

この DWORD に値が設定されます。

[仮想マシンに NUMA ノードをまたがるメモリを割り当てる] を有効にしている場合は、[1] が、無効にしている場合は、[2] が設定されます。

RTM からアップグレードした場合は DWORD が存在していないようです。存在しない場合は有効という判断なのかもしれないですね。

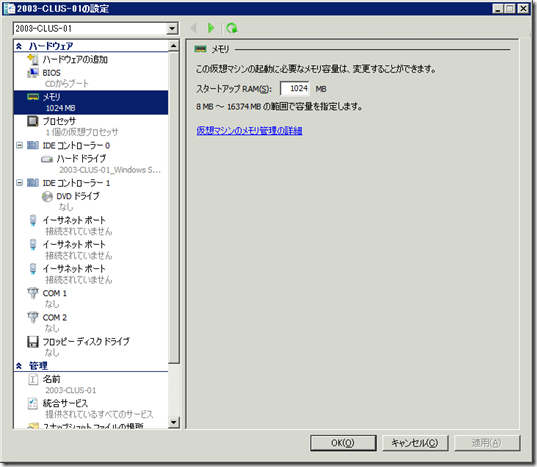

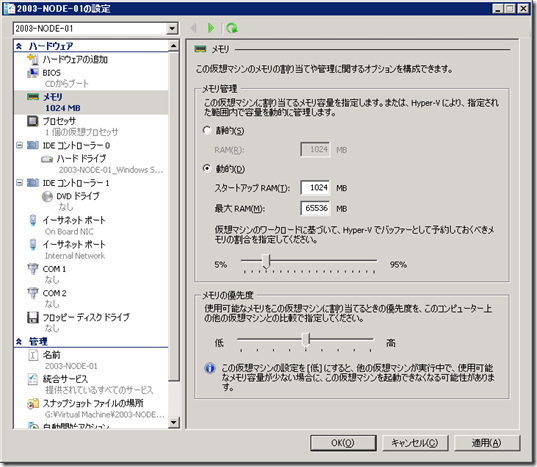

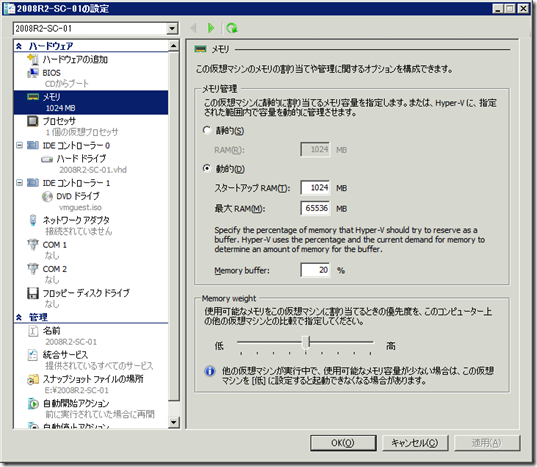

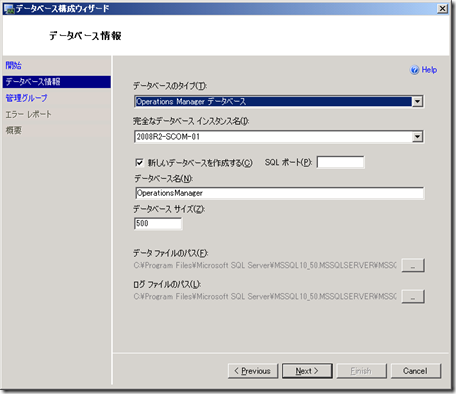

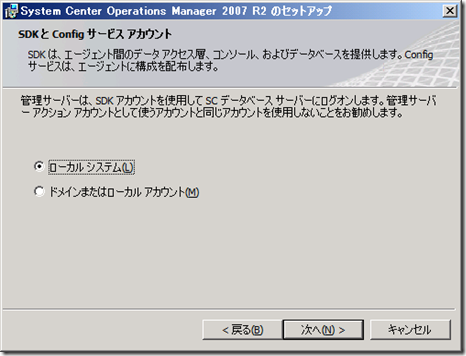

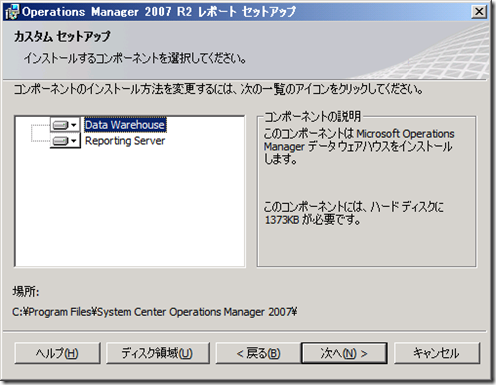

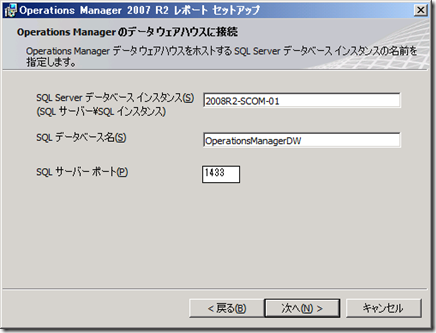

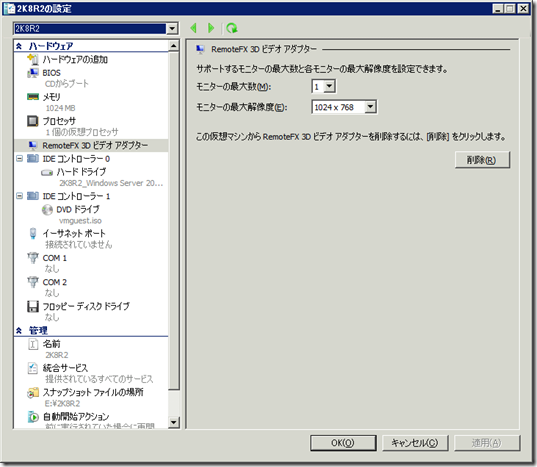

■Dynamic Memory の設定

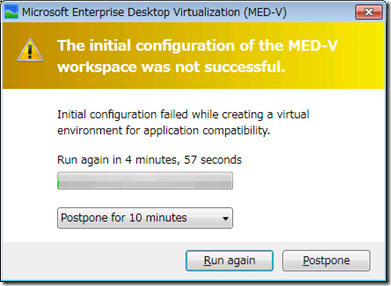

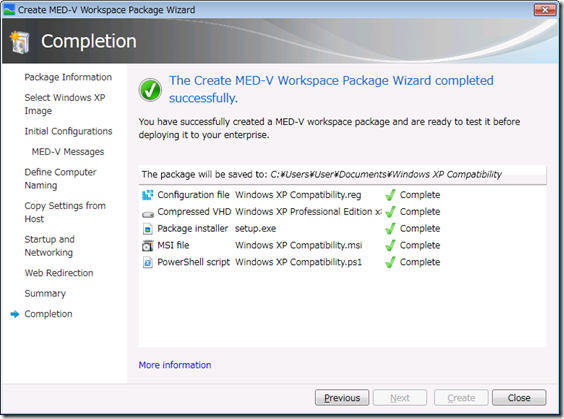

Dynamic Memory のバッファの設定方法が SP1 Beta と RC では変更されています。

SP1 Beta ではメモリバッファーはスライドバーだったのですが、SP1 RC ではテキストボックスに変更がされています。

RetemoFX 関連の設定に関しては変わっていないようですね。

RTW した際にはまた変更されているかもしれませんが、ひとまず気づいたことをまとめてみました。