Denali では高可用性の構成として、

- レプリケーション

トランザクションログをディストリビュータに配信し、その内容をサブスクライバに適用することでデータの同期を行います。

# ディストリビュータはパブリッシャと兼用する場合が多いかもしれないですね。 - ログ配布

トランザクションログのバックアップを共有ディレクトリに取得し、配布先で取得されたログバックアップをリストアすることでデータの同期を行います。

- ミラーリング

プリンシパル / ミラー間でミラーリング用のエンドポイント (接続点) を介してデータの同期を行います。

ウイットネスサーバーを用意することで障害発生時にプリンシパルとミラーを切り替えることが可能です。

- クラスタリング

共有ディスクにデータベースを配置し、SQL Server のサービスはどちらかのノードで実行する構成になります。

データベースは共有ディスク一か所なのでデータの同期は行われません。

のほかに、HADR (high-availability and disaster recovery) という構成が追加されています。

"HADR" Overview (SQL Server)

SQL Server Code-Named "Denali" CTP1 Release Notes の[3.7 High Availability and Disaster Recovery ("HADR")] にも情報が記載されています。

HADR は共有ディスクを使用しないで SQL Server の高可用性環境を作成できる構成になります。

特徴としてはプライマリとセカンダリのサーバーだけで同期をとることができ、サーバー間のデータ同期にはミラーリングと同様にエンドポイントが使用されている点になります。

パッと見はレプリケーションと変わらなそうですが、HADR はデータベース全体を同期の対象とすることが可能です。

# レプリケーションは同期をとるテーブルを選択する必要があったはずです。

レプリケーションは SQL Server Agent は使用してデータの同期が行われますが HADR では SQL Server Agent は不要です。

また、セカンダリデータベースは常に読み取りデータベースとして使用することができるように設定が可能です。

クライアントからの接続はミラーリングと同じような設定ができるようなのですがここはまだ検証ができていません。

"HADR" Overview (SQL Server) に[Client Connections] にこのあたりの記載がされています。

Connecting Clients to a Database Mirroring Session (SQL Server) へのリンクがあるので、ミラーリングと同じように Server / Failover_Partner を使用して自動的なフェールオーバーはできそうなのですが。

CTP1 では

This CTP supports only a single, asynchronous secondary replica.

となっているため、シングルのセカンダリ環境となります。

# GUI 上は複数サーバー設定できそうなのですが、具体的に何サーバー設定できるかが記載されているドキュメントが見つかっていないのですよね…。

HADR はクラスタリングの技術が使用されているため、WSFC が必須となります。

HADR で必要となる要件に関してはこちらの技術情報に記載がされています。

"HADR" Prerequisites and Restrictions

前提となるデータベースの設定条件に関してもこちらの技術情報に記載がされています。

ただし、SQL Server のインスタンスに関してはクラスタインスタンスとする必要はなくローカルインスタンス間でデータの同期を行うことが可能です。

この HADR の構築方法をまとめてみたいと思います。

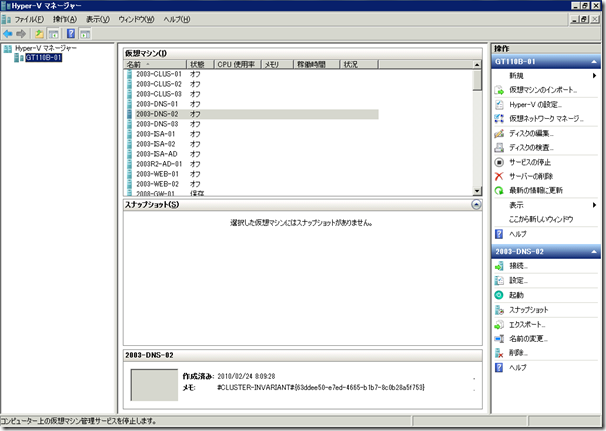

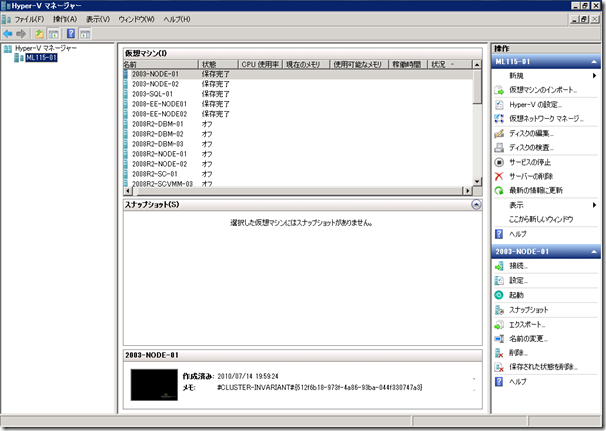

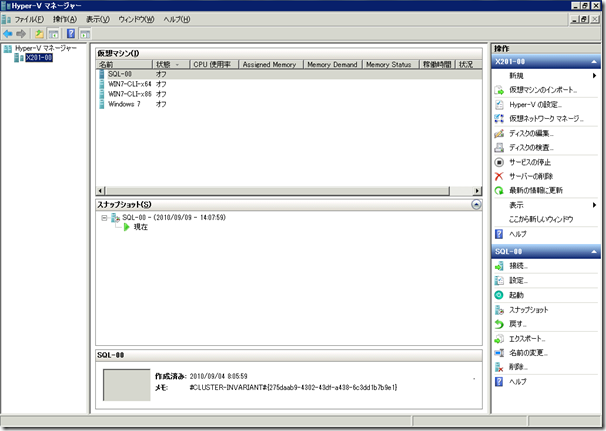

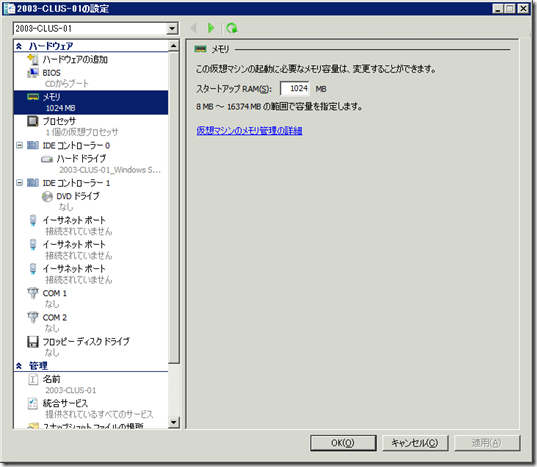

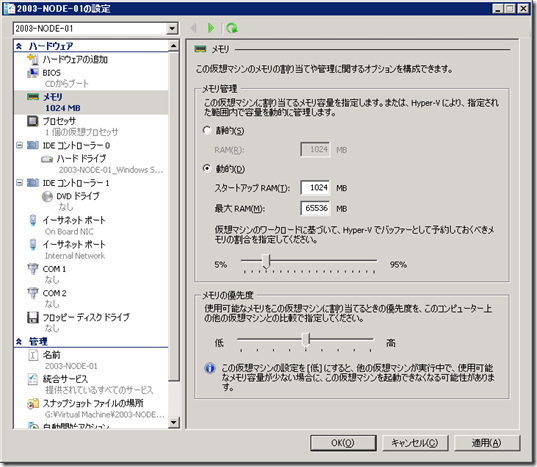

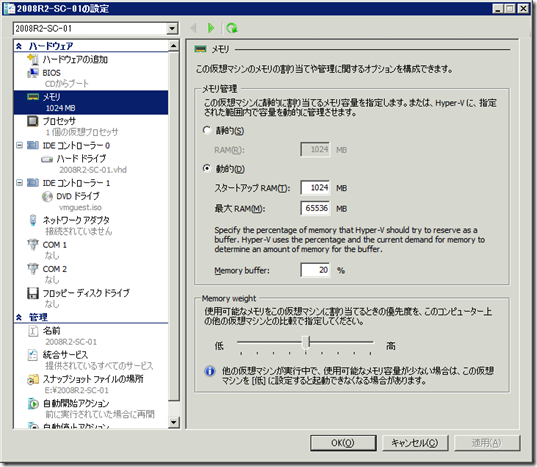

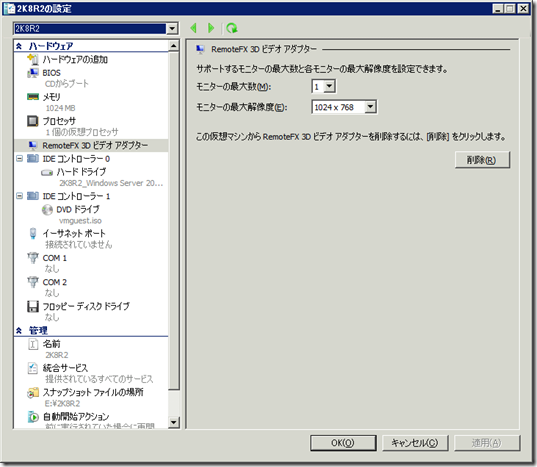

今回の環境は前回の投稿で作成したクラスタ環境に、ローカルの既定のインスタンスを作成した環境で実施しています。

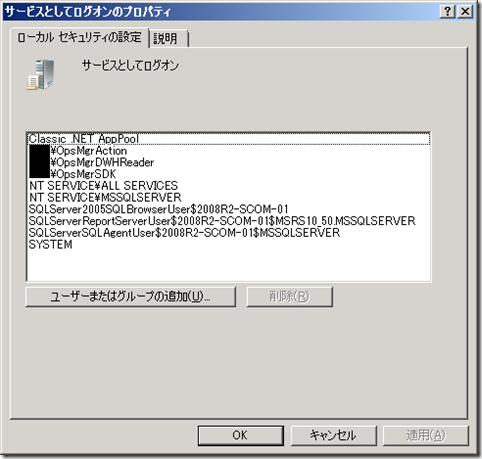

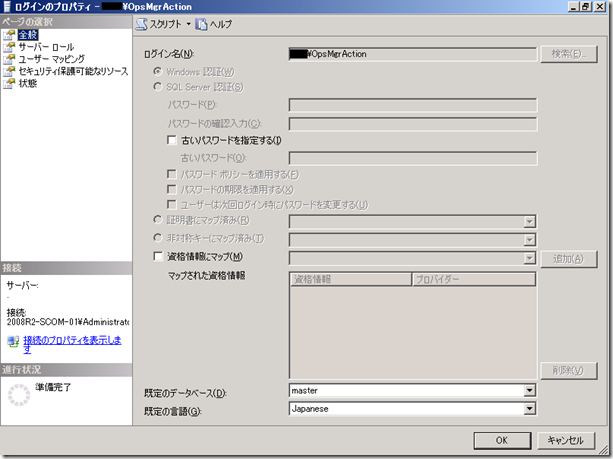

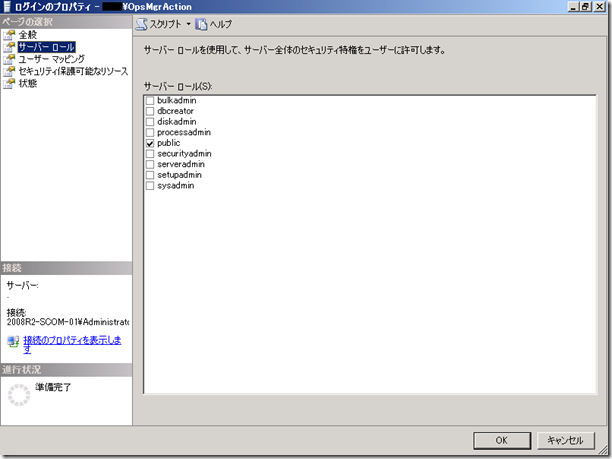

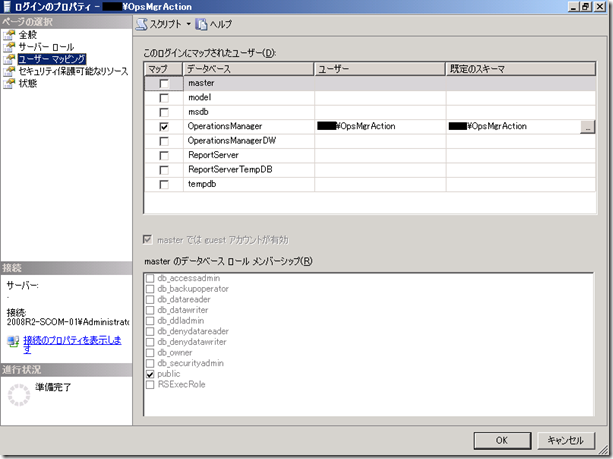

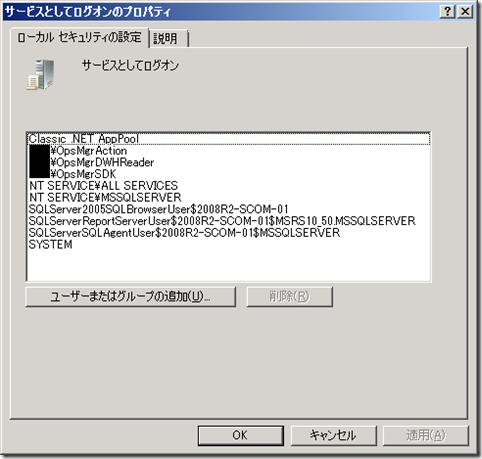

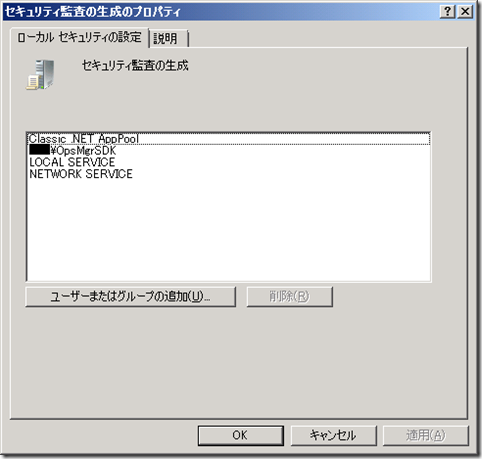

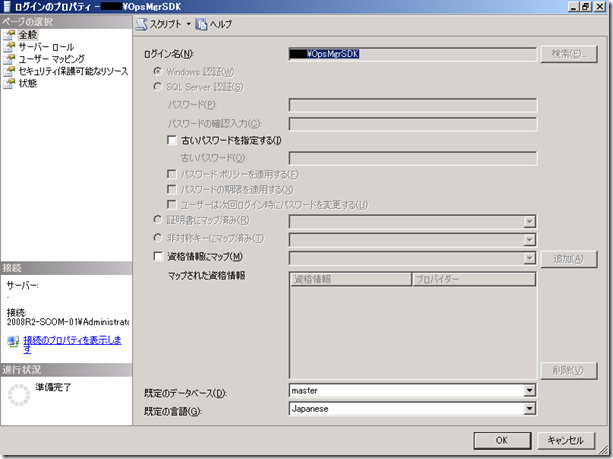

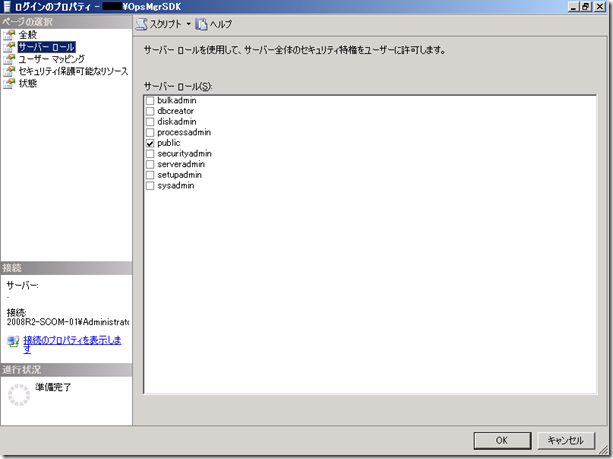

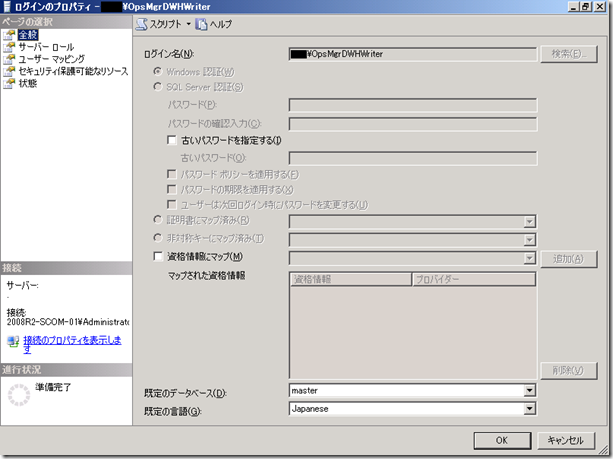

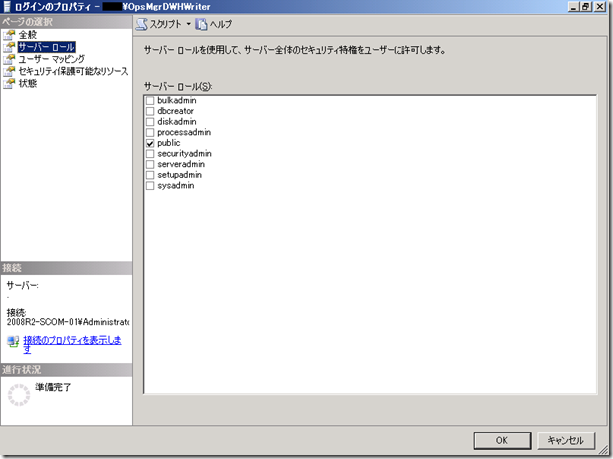

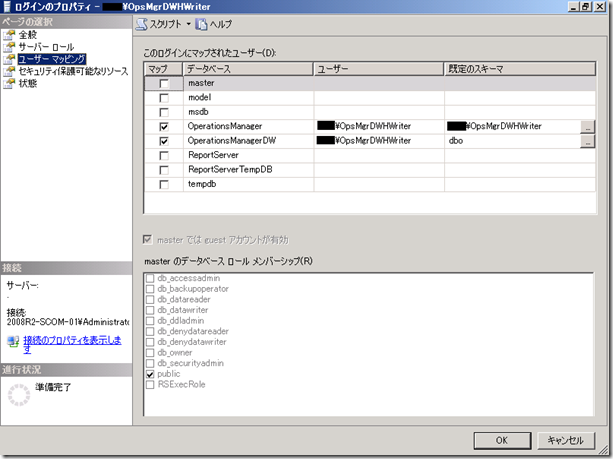

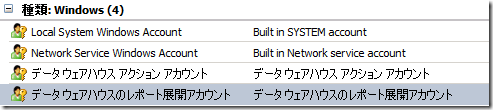

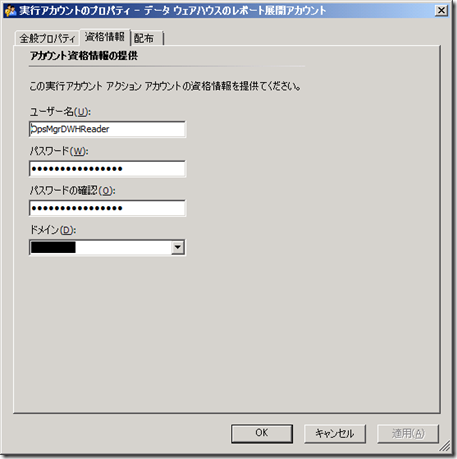

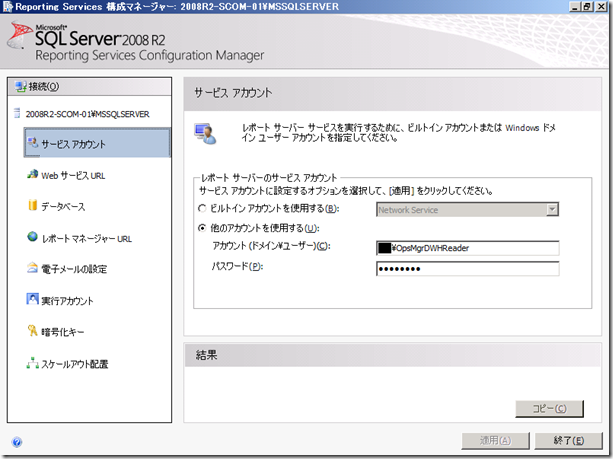

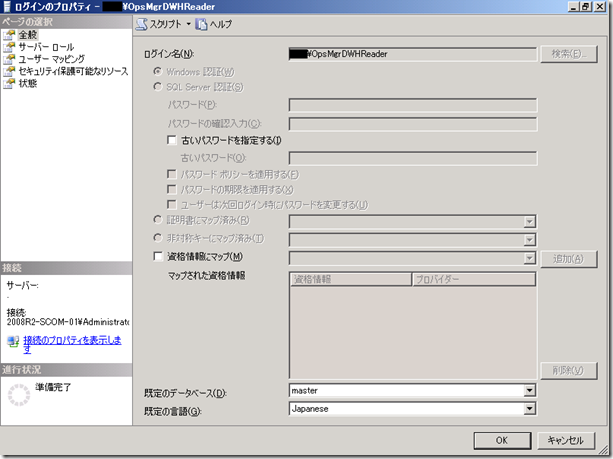

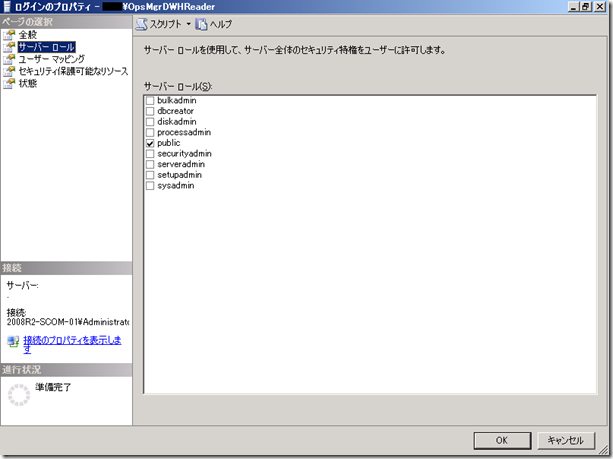

また、SQL Server のサービスアカウントはドメインユーザーを指定しています。

両サーバーでローカルアカウントを使用して、ミラーアカウントを作成、エンドポイントで証明書を使用する等を行えばドメインユーザーでなくてもデータ連携ができるかもしれませんが今回は簡単な構築の検証のためドメインユーザーを使用しています。

# WSFC なのでドメイン参加は必須ですのでドメインユーザーを使用するのはそれほど敷居が高くないと思います。

■HADR の有効化

最初の作業として HADR を使用するインスタンスで、HADR を有効化する必要があります。

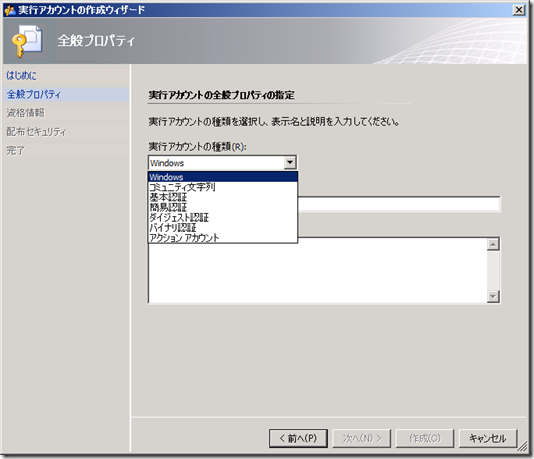

HADR の有効化は [SQL Server Configuration Manager] から行います。

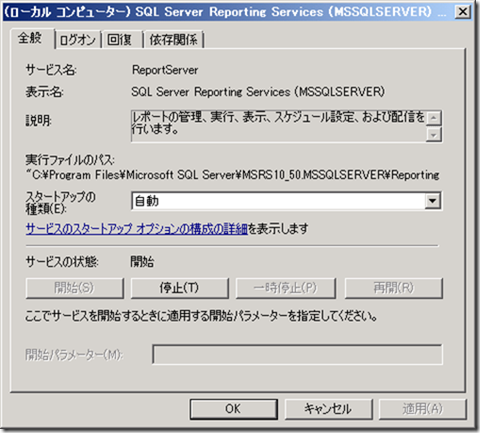

Configuration Manager で対象のインスタンスの SQL Server サービスのプロパティを開くと、[SQL HADR] というタブが表示されます。

このタブの [Enable SQL HADR service] を有効にすることで、対象のインスタンスで HADR を使用することが可能になります。

[Enable SQL HADR service] を両サーバーのインスタンスで有効にして、サービスを再起動します。

TCP/IP 接続の有効化

Denali CTP1 の初期状態では、[Shared Memory] のみが有効になった状態になっています。

HADR では TCP/IP でインスタンス間を接続する必要がありますので、TCP/IP を有効にしておきます。

# データの同期はエンドポイントを介して行われますが HADR 設定時に TCP/IP でインスタンスに接続ができる必要があります。

設定を有効にするため、SQL Server のサービスを再起動します。

■ファイアウォールの設定

HADR はインスタンス間の接続と、エンドポイントの接続ができる必要がありますので、必要となるポートを許可するファイアウォールのルールを設定します。

今回は既定のインスタンスを使用していますので、インスタンス間の接続は [TCP 1433] が必要になります。

エンドポイントでは既定ではミラーリングと同じ [TCP 5022] が使用されますので、この 2 種類のポートを許可するルールを作成します。

| netsh advfirewall firewall add rule name="HADR" dir=in protocol=TCP localport=1433,5022 action=allow |

■HADR の設定

HADR の設定は SQL Server Management Studio (SSMS) から実施します。

今回は、HADR_TEST というデータベースを使用て HADR を設定してみたいと思います。

# 復旧モデルは [完全] に設定しておく必要があります。

最初の作業としては [Availability Group] を作成します。

HADR はこのグループに属しているデータベースの冗長化を行います。

- [Management] から、[Availability Groups] を右クリックして、[New Availability Group] をクリックします。

- [Next] をクリックします。

- Availability Group の名称を入力して、[Next] をクリックします。

- HADR で冗長化を行うデータベースを選択する画面が表示されるのですが、データベースを作成した直後の状態だと以下のように対象のデータベースとして選択することができません。

[Show user databases not meeting requirements.] を有効にすると理由が表示されます。

HADR を構成するためには、バックアップを取得しておく必要があります。

一度もバックアップを取得したことがないデータベースは HADR の対象とすることができません。バックアップを取得していると HADR の対象とすることができます。

対象のデータベースを選択して、[Next] をクリックします。

- HADR に含める SQL Server のインスタンスを設定します。

デフォルトでは、HADR を設定しようとしたインスタンスが Primary に設定されています。

[Add] をクリックしてインスタンスの追加を行います。

インスタンスの接続ダイアログが表示されますので HADR に含めるインスタンスに接続を行います。

- インスタンスに接続をすると HADR の対象として追加がされます。

初期の状態では、[Read Mode in Secondary Role] は [Disallow Connections] となっています。

今回は、Secondary は読み取り専用として使用したいため、[Allow All Connections] に設定を行います。

この設定ですが以下の技術情報の [Read-only Access Behavior] に記載があります。

Read-Only Access to Secondary Availability Replicas

READ_CONNECTIONS_ONLY と ALL_CONNECTIONS の違いはこれから勉強しないといけないなと思っています…。 - [Endpoints] に関しては自動で作成がされます。

[Next] をクリックして次の画面に遷移します。

- [Finish] をクリックして、Availability Group を作成します。

[Script] をクリックすることで、Availability Group の設定を行うためのスクリプトを作成することも可能です。

- [Start Data Synchronization] をクリックして Secondaly サーバーとデータの初期同期を行います。

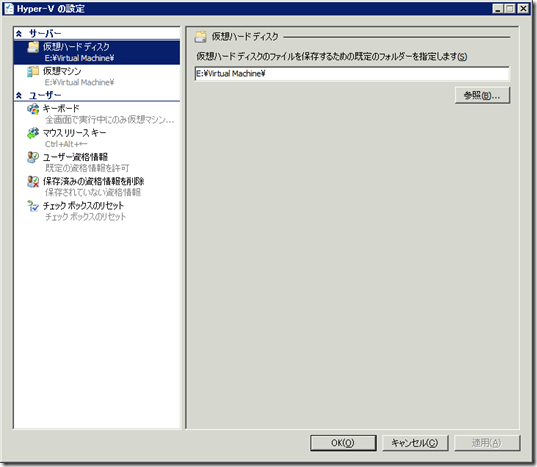

- データの初期同期ですが、バックアップ / リストアを使用して行われます。

バックアップ/リストアは共有ディレクトリ経由で行われますので、共有ディレクトリを作成する必要があります。

今回は、[Share] という [Everyone:フルコントロール] の共有を作成しています。

注意点としては、Secondary のサーバーにデータベースが存在しているとバックアップ / リストアが実施できない点になります。

Secondary 側にデータベースが存在していると以下のようなエラーになります。

正常に同期が完了すると以下の画面になります。

- [Close] をクリックして完了します。

以上で HADR の設定は完了です。

今回は SSMS で GUI を使って実行しましたが、クエリベースで実行する場合は以下の技術情報が参考になります。

Example: Setting Up an Availability Group Using Windows Authentication (Transact-SQL)

[Availability Groups] の下に設定が追加されていることが確認できます。

設定ついては [Object Explorer Details] からも確認をすることができます。

HADR の設定は特に難しい箇所はなく設定が出来ると思います。

現状は非同期の更新となっていますが、技術情報で以下のように記載されているように、かなり短い間隔で同期はされているように思えます。

Asynchronous-commit mode enables the primary replica to run with minimum transaction latency

細かな使い方に関しては別の投稿でまとめていきたいと思います。